L’agencement de la cuisine de Catharine Beecher à Lillian Gilberth

>

Introduction

Au XIXe siècle, la cuisine est souvent reléguée au fond de la maison, elle est un lieu utilitaire, sans pensée particulière pour celles qui y passent le plus clair de leur temps.

Leur forme reste héritée de traditions domestiques où le personnel de maison gérait l’intendance, elles sont souvent peu pratiques, mal agencées, pensées sans réelle attention à celles qui y passent leurs journées. Mais la société américaine évolue : la classe moyenne s’étend, les domestiques se raréfient. Un nouvelle organisation du foyer émerge avec des besoins spécifiques. C’est dans ce contexte que Catharine Beecher, enseignante américaine, propose un renversement de perspective : penser la cuisine comme un véritable espace de travail, et non comme une arrière-pièce domestique secondaire.

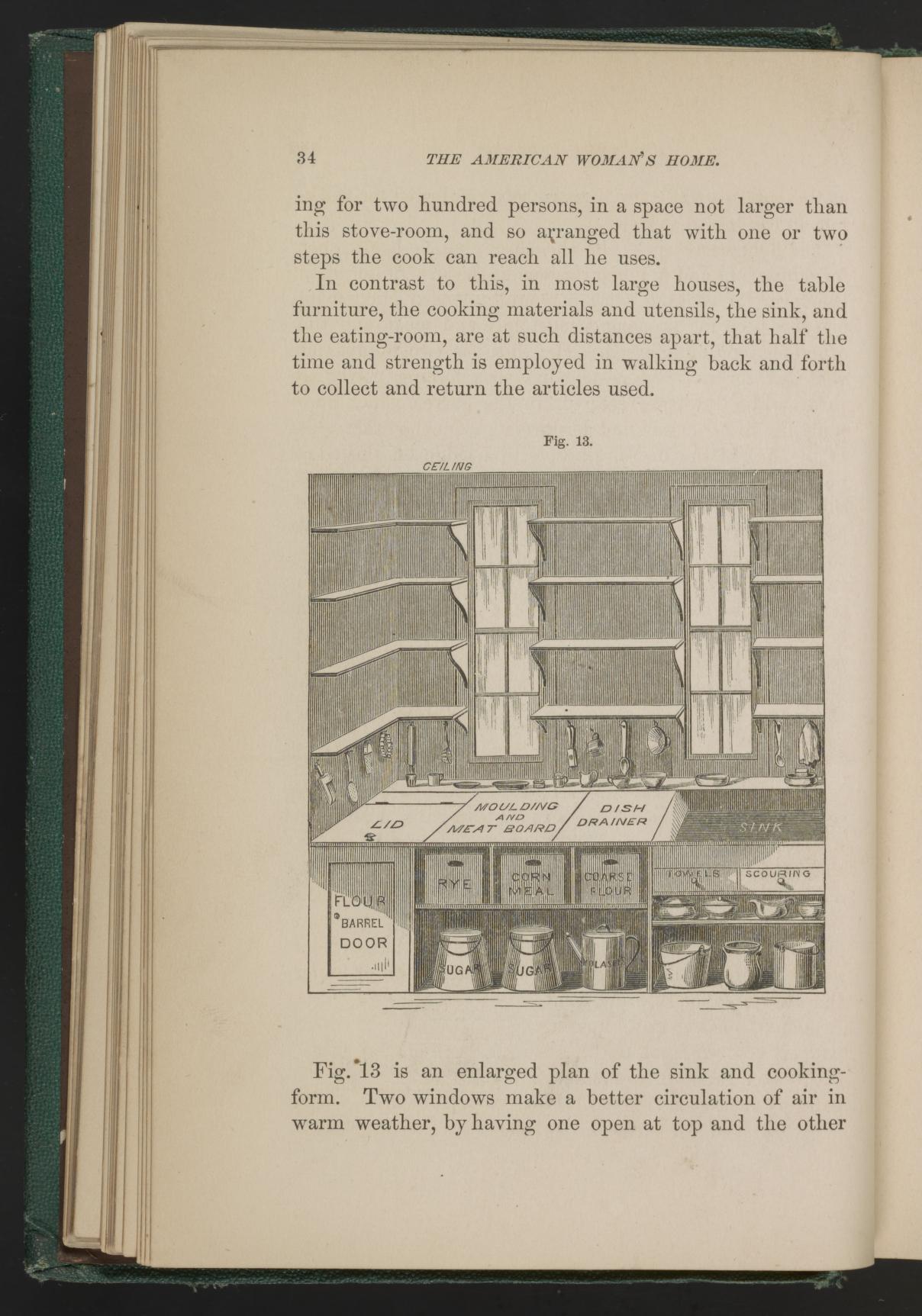

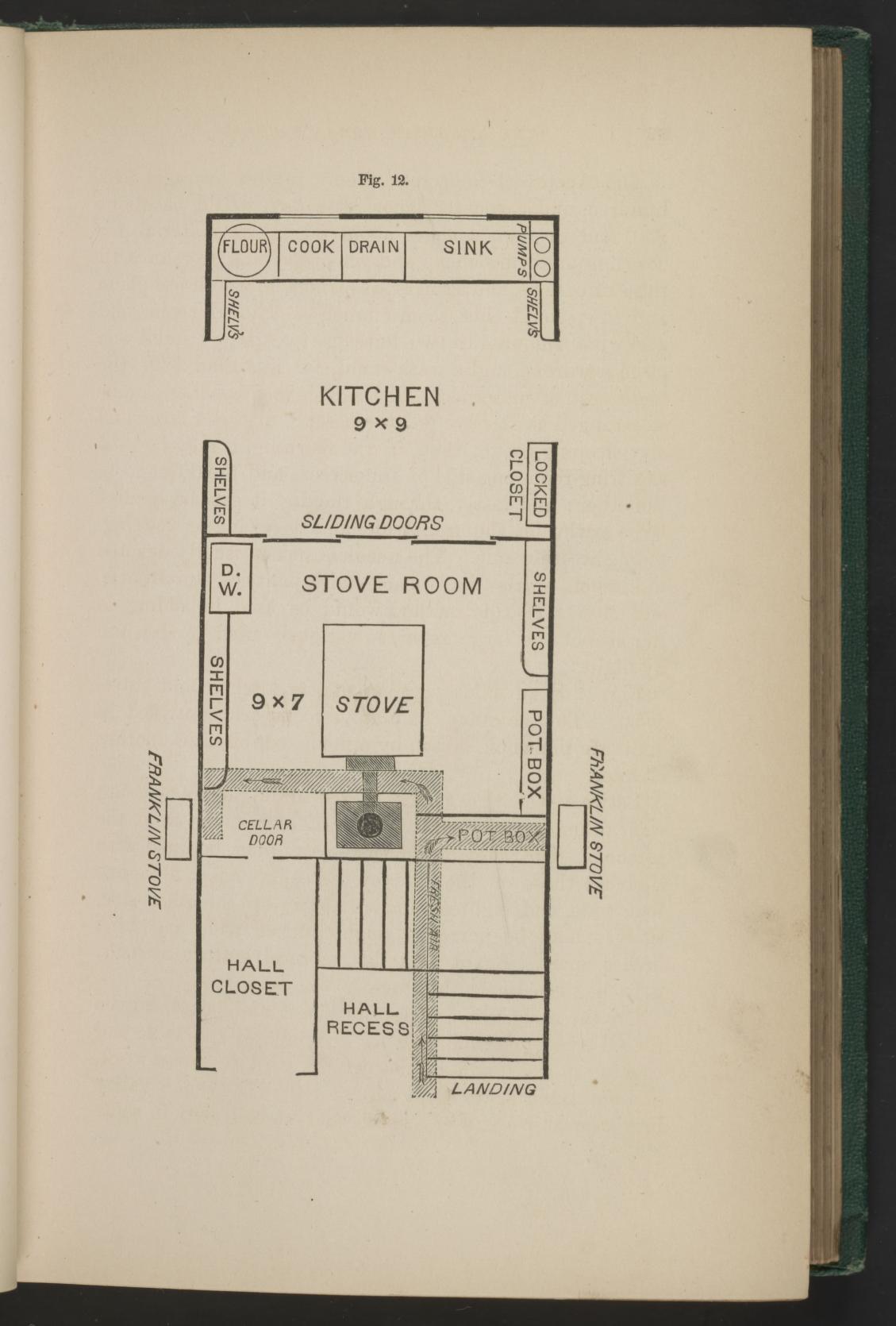

Son traité, The American Woman’s Home, écrit avec Harriet Beecher Stowe, traite de l’agencement, de l’équipement et de la tenue d’une «maison chrétienne» en accord avec la rationalité et les tendances hygiénistes de son siècle. La seconde partie A Christian house, décrit le dessin d’une maison idéale «permettant à chaque membre de la famille de travailler de leurs mains pour le bien commun, de manière sanitaire, économique et de goût»1

Sa démarche s’inscrit dans une logique fonctionnelle, croisant préoccupations ergonomiques, logiques industrielles et reconnaissance du travail féminin. Sa démarche est réminiscente du taylorisme émergeant, au service du travail domestique invisibilisé. On retrouve dans sa proposition les prémices d’un design centré sur l’usage, que l’on pourra extrapoler à d’autres environnements de production.

Principes fondateurs : rationaliser et soulager

|

|

|---|

Beecher, Catharine Esther, et Harriet Beecher Stowe. The American Woman’s Home New York : Boston: J.B. Ford and company; H.A. Brown & co., 1869. p.33-34 https://www.loc.gov/resource/rbc0001.2012bit35680/.

Les cuisines américaines héritent de configurations anciennes, peu adaptées à la disparition progressive des domestiques. Les femmes de la maison deviennent les principales exécutantes du travail domestique, mais les espaces ne suivent pas cette mutation sociale. Beecher y voit une opportunité : si la maison devient un lieu de production, elle doit être pensée comme tel. Dès 1869, elle publie une proposition d’aménagement où l’on retrouve plusieurs intuitions fortes :

- Organisation linéaire et compacte : les zones sont rapprochées, pensées pour limiter les mouvements.

- Trois pôles de travail : stocker, préparer, cuire. Ces fonctions sont réparties avec précision, dans un enchaînement logique.

- Cohérence technique : (plomberie, éclairage naturel, matériaux lavables) pour soulager l’effort et faciliter l’entretien.

- Attention au confort : les surfaces sont à hauteur adaptée, les outils à portée de main. L’espace est au service du corps qui y travaille : étagères peu profondes, rangements accessibles, bacs intégrés… tout est fait pour faciliter les gestes quotidiens.

Une lignée d’évolution de l’espace de travail domestique

D’autres figures poursuivront cette réflexion au début du XXe siècle. Ensemble, elles défendent une idée simple mais encore révolutionnaire : le travail domestique est un travail professionnel, et à ce titre, il mérite attention, reconnaissance et outils adaptés. Bien que le design ne soit pas encore reconnu comme discipline, l’organisation des espaces relevant surtout de l’habitude, Beecher amorce une bascule : celle d’un design au service des usages réels, enraciné dans les corps et les routines.

Ce que Beecher esquisse en 1869, Frederick W. Taylor le formalisera plus tard dans l’industrie avec The Principles of Scientific Management en 1911. Mais là où Taylor pense l’usine, Beecher s’intéresse au foyer. Leurs logiques sont proches : comprendre les gestes, les séquencer, réduire les pertes d’énergie.

|

|

|---|---|

| Réduction des déplacements à un triangle | Parcours chaotique |

Frederick, Christine. Household Engineering; Scientific Management in the Home, by Mrs. Christine Frederick ... A Correspondence Course on the Application of the Principles of Efficiency Engineering and Scientific Management of the Every Day Tasks of Housekeeping. Chicago : American School of Home Economics, 1919. p. 22-23 http://archive.org/details/householdenginee00fred.

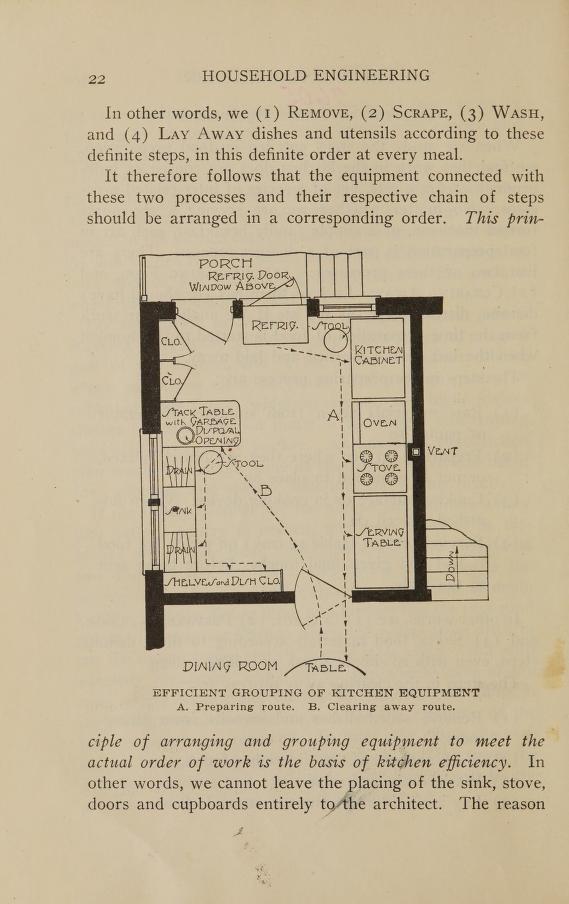

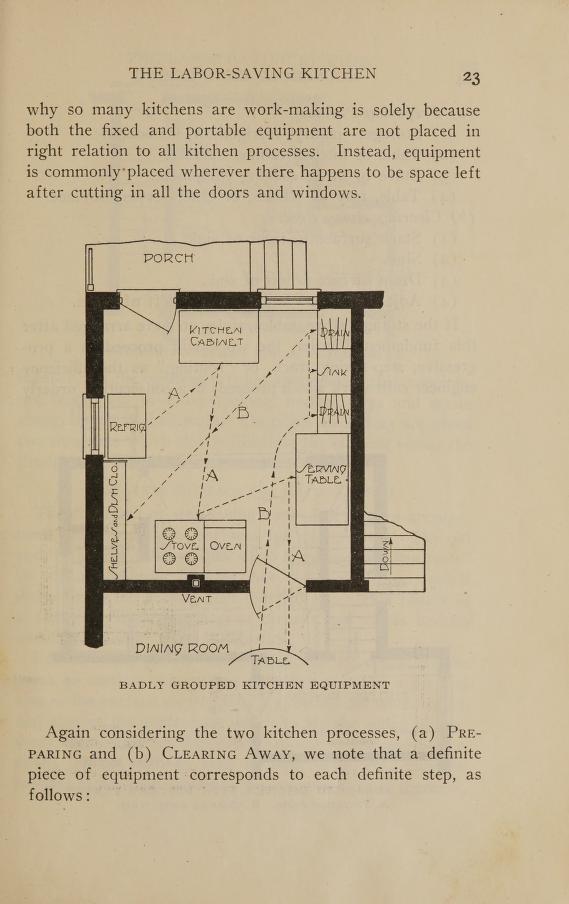

L’héritage de Beecher se trace à travers différentes étapes de l’histoire du mobilier de cuisine. Pour la suite cette recherche, le travail de Christine Frederick dans Household engineering; scientific management in the home, édité en 1919, présente une rationalisation des circulations.

Les pages choisies du travail de Frederick soulignent l’importance d’une optimisation des circulations pour fluidifier le travail de cuisine. L’agencement d’un espace est nécessairement lié au scénario d’usage projeté. Ici, le travail de cuisine se constitue 2 catégories subdivisées en 4 :

- Préparer la nourriture : collecter, préparer, cuisiner, servir

- Débarrasser le repas : retirer, frotter, nettoyer, étendre

Chaque partie de la cuisine répond à ces 2 catégories, et les dispose les sous-étapes dans une continuité, accordant espace et usage.

|

|

|---|

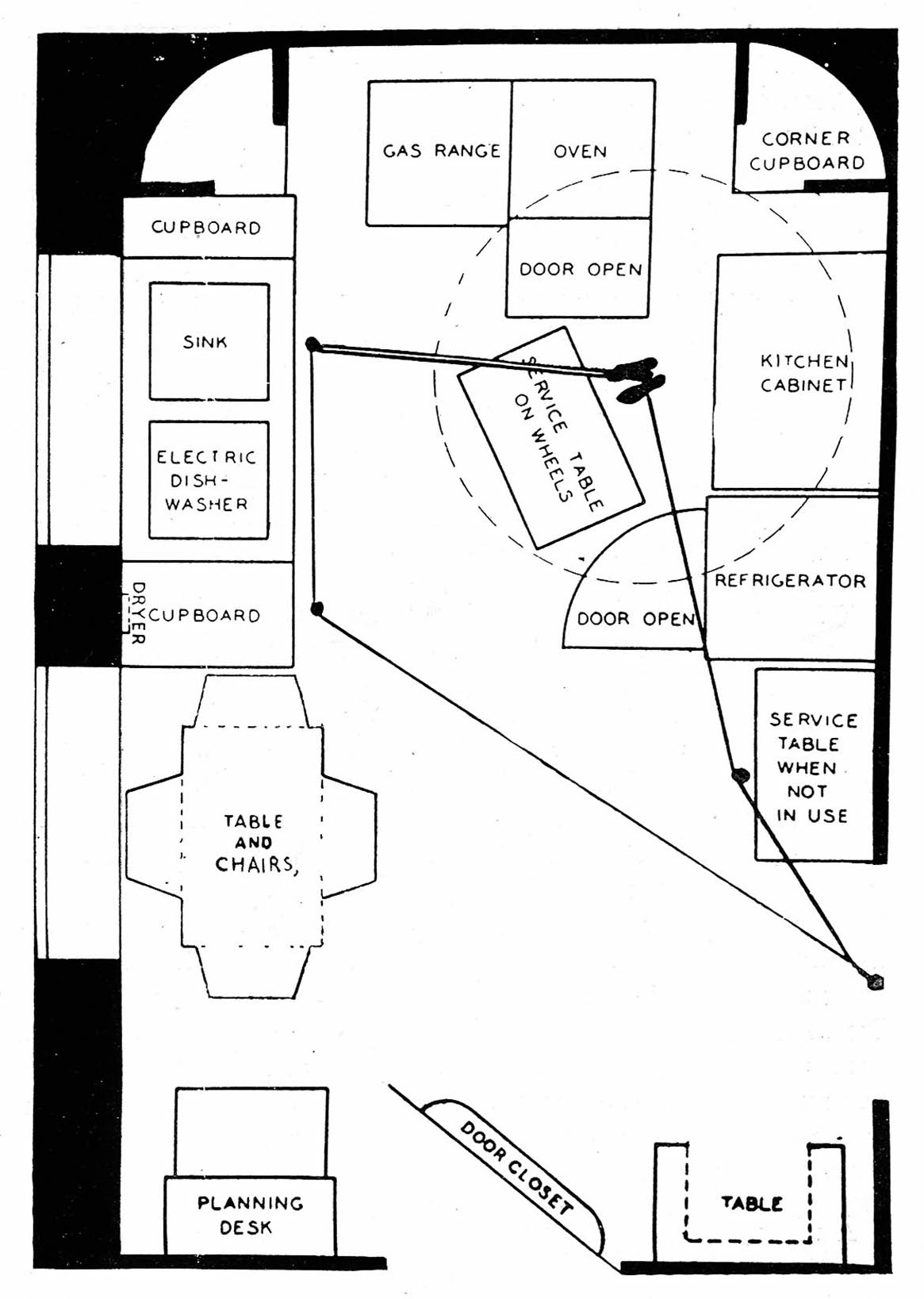

À gauche: plan de Lilian Gilbreth,définition d'une «zone de travail circulaire» pour une cuisine idéale2. À droite: ‘The Kitchen Practical’ at the Women’s Exposition, 1929.

Au même moment, en 1929, Lillian Moller Gilbreth, ergonome, prolonge cette rationnalisation avec la Kitchen Practical, conçue pour la Brooklyn Borough Gas Company. Ce modèle privilégiait une circulation circulaire et compacte, avec l’introduction d’une table roulante permettant de rapprocher les outils et surfaces de travail. Cette disposition réduisait considérablement les gestes et déplacements nécessaires, minimisant les efforts physiques et maximisant l’efficacité. Comme le précise Barbara Penner, contrairement à l’idée souvent reprise d’un « triangle d’activité » centré sur les équipements (réfrigérateur, four, évier), il s’agit d’une déduction issue de ses travaux. Son approche, bien plus centrée sur la personne, visait à concevoir une cuisine « body-centred », où l’agencement et la hauteur des équipements s’adaptaient à l’utilisatrice et non l’inverse.

Le travail d’ergonome de Moller Gilberth s’est prolongé jusqu’à l’adaptation aux capacités de chacun, particulièrement pour les personnes handicapées ou souffrant de problèmes cardiaques. Cela n’entre pas dans le cadre de cette recherche mais mérite d’être mentionné brièvement.

À travers l’évocation de ces travaux, on peut affirmer que la cuisine est passée d’un espace invisible à un espace visible. Cette reconnaissance implique une continuité dans la recherche d’efficacité et la valorisation, par ce travail, du travail domestique.

Dimension émancipatrice

En rationnalisant l’espace de la cuisine, en pensant chaque geste, chaque circulation, Beecher, Frederick et Gilberth ne cherchent pas seulement à réduire la pénibilité ou à améliorer la santé des femmes au foyer : leur ambition est de libérer du temps et de l’énergie, afin que les femmes puissent s’adonner à d’autres activités, intellectuelles, sociales ou créatives, hors du carcan domestique. Comme le souligne Barbara Penner, Gilbreth « Le temps et l’énergie économisés permettraient à la maîtresse de maison de se consacrer à son développement personnel, voire à une carrière. ».3 À travers leurs approches elles ont ouvert la voie à une réinvention du quotidien par le design.

Ce que le design peut retenir

Ces travaux donnent à voir quelques lignes de force qui traversent les réflexions sur les espaces de travail dans le cadre de mon travail de recherche :

- Optimiser les flux : un espace bien pensé, c’est d’abord un parcours logique des gestes et des outils.

- Respecter le corps : chaque hauteur, chaque accès est un levier pour réduire la fatigue.

- Concevoir pour l’évolution : un bon espace est un espace qui peut changer avec ses usages.

- Valoriser le travail : concevoir, c’est reconnaître la dignité de celles et ceux qui vont utiliser, manipuler, répéter.

- Organiser l’espace par zones fonctionnelles : clarifier les tâches, éviter les interférences.

Ces principes d’ergonomie, posés dans une cuisine, sont transposables à un atelier, à un open space ou à tout autre lieu de production.

-

«At the head of this chapter is a shetch of what may be properly called a Christian house; that is, a house contrived for the express purpose of enabling every member of a family to labor with the hands for the common good, and by modes at once healthful, economical, and tasteful.», p.24 ↩

-

issu de The New York Herald Tribune presents four model kitchens,1930, p.11 © Courtesy of Purduw University Librairies, Karnes Archives and Special Collections. Tirée du livre Not at Home, p.47 ↩

-

«The time and energy saved would allow the homemaker time for self-cultivation or even a career.» Penner, Barbara. « Lillian Moller Gilbreth (1878-1972) ». The Architectural Review (blog), 24 janvier 2022. https://www.architectural-review.com/essays/reputations/lillian-moller-gilbreth-1878-1972. ↩