Cuisine-bar pour l’Unité d’Habitation de Marseille de Charlotte Perriand (et le Japon)

>

Introduction

En 1946 par Le Corbusier, Charlotte Perriand conçoit l’aménagement intérieur de la Cité Radieuse de Marseille, achevée en 1952. Elle y développe une cuisine-bar, conçue comme un pivot spatial et social, entre l’espace domestique privé et l’espace collectif de l’immeuble. En rupture avec la cuisine fermée, cloisonnée et utilitaire, elle conçoit un espace ouvert, intégré au séjour, qui incarne une nouvelle modernité domestique. Son approche s’inscrit dans une volonté de favoriser la convivialité.

Ouverture de l’espace

L’ouverture de la cuisine sur le séjour supprime la séparation traditionnelle entre production et réception. La cuisine devient un lieu de vie à part entière, où cuisiner, manger, discuter et travailler se mêlent. Cette conception répond à un idéal d’intégration spatiale et sociale, où l’espace domestique est fluide, modulable et convivial.

L’ouverture de la cuisine sur le séjour se fait par un meuble passe-plat surmonté d’un plateau de bar. Ce dernier permet à la maîtresse de maison d’être présente, physiquement et socialement, dans l’espace de réception. Les convives peuvent s’installer, converser, observer, sans perturber le processus culinaire. Il s’agit d’un dispositif d’interface qui neutralise la frontière entre espace de production et l’espace social.

Optimisation du flux de travail

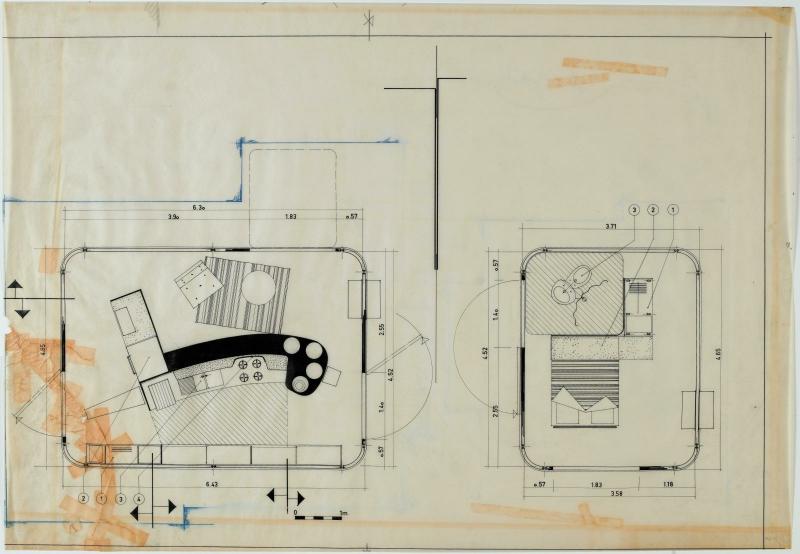

La cuisine occupe une surface de 4,8 m², en forme de U. Ce schéma garantit une accessibilité optimale : chaque élément (cuisson, lavage, préparation) est atteignable par simple rotation du corps. Bien que carrée, cette disposition est une projection centrifuge ayant pour point focal la ménagère. L’espace vide laissé pour la circulation est lui-même pris en compte dans l’usage de la cuisine.

Le mobilier emprunte aux cabines de bateaux et aux logements ouvriers sa densité fonctionnelle et sa capacité de rangement raisonnée, une caractéristique qui avait déjà nourri l’inspiration de Catharine Beecher dans son agencement linéaire des surfaces de travail. Le geste y est rationalisé selon une logique d’économie de mouvement héritée des principes de Christine Frederick et de Lillian Gilberth, mais ici réinterprétés pour un foyer moderne et convivial, en combinant le bois et l’acier inoxydable.

Conception moderne

La cuisine est équipée de manière exceptionnelle pour son époque : cuisinière électrique, hotte raccordée à la VMC collective, évier double-bac en aluminium, glacière intégrée, armoires coulissantes, rangements suspendus. Tous les composants sont intégrés au bâti.

Les matériaux sélectionnés, à savoir le bois contreplaqué, l’inox, sont pensés pour leur robustesse et leur facilité d’entretien. Le projet moderniste du temps étant à l’industrialisation de l’habitat pour le rendre accessible à tous, les meubles sont modulaires et pré-fabriqués (notamment par CEPAC et SITRAB/Barberis). L’emploi de composants standards, s’inscrit dans l’idée d’un habitat moderne reproductible.

En minimisant les déplacements et en maximisant l’efficacité des gestes, Perriand engage un changement de paradigme : la cuisine n’est plus un arrière-plan, mais le cœur de l’appartement : «un foyer», un lieu de travail et de lien social. Dans la lignée de Beecher et de Gilberth, elle poursuit la visibilisation du travail domestique.1 Dans le cas de cette étude, c’est l’abolition de la cloison fermée et sa mise en communication avec l’espace de vie qui m’intéressent.

Le mobilier comme interface

Le module bar est l’élément d’interface entre les deux espaces, il combine les qualités d’un buffet, d’un passe-plat et d’un bar.

Principes à retenir

Ce travail de modernisation de la cuisine présente des caractéristiques fortes que je peux transférer dans un projet de design d’espace de travail convivial :

- Fluidité des circulations : Organisation logique des zones, suppression des obstacles physiques

- Ouverture et convivialité : Le contact visuel entre la zone de travail et d’échange est maintenu, et soutenu par des dispositifs faisant interface (bar, passe-plat)

- Ergonomie & compacité : dans le prolongement des travaux précédents, l’optimisation des volumes et une attention aux usages renforce l’efficacité.

Perriand et le Japon : ouverture vers le plan libre

|

|

|

|---|

En plus de la continuation du travail autour de la cuisine. Charlotte Perriand met en oeuvre des principes hérités de ses voyages au Japon, notamment en 1940. Initialement invitée par le Ministère du Commerce et de l'Industrie japonais pour conseiller sur la production d'art industriel, cette immersion constituera aussi révélation qui transformera sa conception de l'espace, du vide, et des relations entre l'habitat et son environnement.

La révélation du vide

L'une des découvertes les plus marquantes pour Charlotte Perriand est le concept japonais du vide, qu'elle décrira plus tard comme une véritable révélation: «J'ai découvert le vide, la puissance du vide, la religion du vide, fondamentalement, qui n'est pas le néant. Pour eux, cela représente la possibilité de se déplacer. Le vide contient tout». Cette conception du vide comme élément positif et non comme absence transforme radicalement sa vision de l'espace habité.

Les apprentissages et leur intégration dans son travail

Transformation de la conception spatiale

«[La maison traditionnelle japonaise] c'est une maison sans architecte, mais avec des bases immuables. La mesure de base, c'est le tatami, il y a dans tout le Japon deux dimensions dans le tatami, c'est tout et ce sont toujours les mêmes. [ ....] C'est une maison à façade libre et à plan que l'on pourrait presque dire libre. [...] Première notion, donc, c'est la flexibilité d'avoir une pièce réduite ou au contraire un peu plus grande ou au contraire un vaste espace pour faire des réunions. La façade est libre [...] ce qui vous donne un contact avec l'extérieur différent. Si vous n'avez pas d'espace, vous le reconstituez, vous reconstituez le monde dans un petit carré en mettant au bon endroit un caillou, qui fait que votre œil se portant dessus, va bondir sur l'infini, autrement dit, vous vous rattachez au cosmos.»

Épisode 4/5 du podcast Charlotte Perriand, design moderne | Radio France ». Consulté le 2 mai 2025. https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/a-voix-nue/charlotte-perriand-une-idee-n-a-de-valeur-que-lorsqu-elle-est-rendue-viable-7626834.

À son retour en France, Charlotte Perriand revient «avec l'idée d'intérieurs ouverts à leur environnement, modulables et universels». Sa conception de l'espace s'est profondément transformée. Le concept japonais du vide devient central dans son approche: elle ne le considère plus comme une absence à combler, mais comme un élément essentiel de la composition, créant des respirations et permettant la circulation tant physique que visuelle.

Cette nouvelle perspective spatiale se manifeste dans ses créations d'après-guerre où les notions d'ouverture, de modularité et de relation à l'environnement deviennent primordiales. L'influence japonaise lui permet de pousser encore plus loin sa recherche déjà engagée de rationalisation et de désencombrement de l'espace intérieur.

Impact technique et matériel

L'expérience japonaise enrichit considérablement le vocabulaire technique et matériel de Perriand. Elle découvre notamment les qualités du bambou, matériau qu'elle n'utilisait pas auparavant, appréciant sa légèreté, sa résistance et sa flexibilité. Cette rencontre avec des matériaux naturels utilisés avec ingéniosité dans l'artisanat japonais élargit sa palette créative et l'incite à explorer de nouvelles possibilités constructives.

De plus, son observation des techniques artisanales japonaises l'amène à reconsidérer les modes d'assemblage et de construction du mobilier. La précision et la simplicité apparente des solutions techniques japonaises influencent sa conception de systèmes d'assemblage plus épurés et efficaces.

Évolution formelle et esthétique

Sur le plan formel, l'influence japonaise se traduit dans le travail de Perriand par une recherche accrue d'épuration et d'équilibre. La sobriété des formes, la justesse des proportions et l'attention aux détails qu'elle observe dans l'architecture et l'artisanat japonais renforcent sa conviction que la beauté émerge de la fonctionnalité et de la précision plutôt que de l'ornementation.

Elle développe également une approche plus modulaire et flexible de l'aménagement, inspirée par la capacité des espaces japonais à se transformer selon les usages et les saisons. Cette vision d'un habitat adaptable, capable d'évoluer avec les besoins de ses occupants, devient une caractéristique importante de son travail d'après-guerre.

Le Japon comme dialogue continu

Le retour et l'exposition «Pour une synthèse des arts"

En 1953, Charlotte Perriand retourne au Japon «avec de grandes ambitions : réaliser une exposition faisant dialoguer du mobilier nippon avec des œuvres modernes» occidentales. Bien que la crise économique japonaise l'empêche de concrétiser pleinement sa vision initiale, l'exposition «Pour une synthèse des arts» qui ouvre en 1955 témoigne de sa volonté de créer des ponts entre les cultures.

La scénographie de cette exposition révèle clairement l'assimilation des leçons de son premier voyage: «importance du vide, rangements situés contre le mur, mobilier modulable, réflexion sur la séparation des espaces, usage de matériaux naturels et fluidité des circulations». Elle y joue également sur les «contrastes entre les couleurs, leur équilibre et leur nombre réduit (noir, rouge, blanc)» qui témoignent de sa sensibilité au concept asiatique du feng shui.

Influence durable sur le design japonais moderne

L'échange culturel initié par Charlotte Perriand, ainsi que par d'autres figures occidentales comme Bruno Taut, a contribué à façonner l'évolution du design japonais moderne. Ces interactions ont participé à la formation d'institutions comme le Good Design Award, système japonais d'évaluation du design industriel qui évalue les objets selon «l'esthétique, la sécurité, la fiabilité, son adéquation aux besoins du consommateur, son rapport qualité prix, sa fonctionnalité et ses performances».

Cette influence croisée illustre parfaitement le caractère fécond des échanges culturels en design. Le regard de Perriand sur le Japon traditionnel, puis l'intégration de ces influences dans son travail, ont contribué à un dialogue interculturel qui continue de nourrir la création contemporaine, tant en Occident qu'au Japon.

L'héritage contemporain

L'approche de Charlotte Perriand, enrichie par son expérience japonaise, trouve de nombreuses résonances dans les préoccupations actuelles du design. Sa recherche d'équilibre entre tradition et modernité, entre artisanat et production industrielle, fait écho aux questionnements contemporains sur la durabilité et l'authenticité. Sa sensibilité aux matériaux naturels et sa conception d'espaces adaptables s'alignent parfaitement avec les recherches actuelles sur l'habitat flexible et écologique.

Un modèle de dialogue interculturel

Le parcours de Charlotte Perriand offre un modèle inspirant de dialogue interculturel en design. À une époque où la mondialisation n'était pas encore omniprésente, elle a su s'immerger profondément dans une culture différente, non pour en extraire superficiellement des motifs exotiques, mais pour en comprendre les principes fondamentaux et les réinterpréter dans son propre langage.

Cette démarche d'ouverture et d'humilité face à l'altérité représente un exemple précieux pour les designers contemporains évoluant dans un monde globalisé. Elle montre comment l'immersion culturelle peut devenir un puissant vecteur d'innovation et d'enrichissement, bien au-delà de l'appropriation superficielle de codes esthétiques.

Principes à retenir

Perriand ne cherche pas à occidentaliser le Japon, mais à intégrer sa philosophie dans sa propre conception de l’habitat :

- le vide comme potentiel spatial

- la modularité des pièces japonaises traditionnelles (panneaux coulissants, rangements intégrés)

- la continuité intérieur / extérieur

- la sobriété et la souplesse des usages

Ces principes trouvent écho dans ses projets d’après-guerre, comme la Maison au bord de l’eau ou l’Unité d’Habitation, où elle pense l’habitat comme un organisme ouvert, flexible, adapté aux gestes quotidiens.

-

Wendy Kaplan, Designing Modern Women: 1890–1990, LACMA / MIT Press, 2013. ↩